Über künstliche Intelligenz und damit verbundene ethische Fragen

Alexa sorgt dafür, dass unsere Lieblingsmusik gespielt wird, Siri sagt das Wetter vorher, eine passende App übersetzt den Text schnell mal auf Spanisch und die Smart-Watch sagt uns, wie wir beim Joggen atmen sollen. Und welches Profil von uns wird auf Grund unserer Eingaben in die Suchmaschine gespeichert und warum bekommen wir den gewünschten Kredit nicht: Nur weil wir in der falschen Nachbarschaft leben?

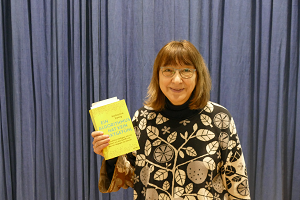

Künstliche Intelligenz ist unser ständiger Begleiter. Über diese Thematik hat Nada Heller in ihrem Abendvortrag am Friedrich-Abel-Gymnasium mit dem Titel „Moment Mal! – Künstliche Intelligenz als Dilemma?“ Denkanstöße vermittelt.

Nada Heller, geboren im ehemaligen Jugoslawien in der Stadt Novisad, beherrscht neben ihrer serbischen Muttersprache sowie den Nachbarsprachen bosnisch, mazedonisch und slowenisch auch deutsch, französisch, englisch und russisch. Ihre Sprachbegeisterung führte sie über ein Studium der Allgemeinen Linguistik hin zu einem Diplom im Bereich der Informatik und der Sprachen. Seit 1985 ist sie als Lehrbeauftragte an der Dualen Hochschule in Stuttgart tätig, unterrichtet Flüchtlinge im Auftrag des DAA und ist seit 1993 freie Mitarbeiterin bei der Landeszentrale für politische Bildung. In zahlreichen Seminaren thematisiert sie die Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung. Ihre dritte große Leidenschaft ist das Zeichnen: Als freischaffende Künstlerin stellt sie in der Umgebung Vaihingens aus, zuletzt im Rahmen der ARTWERK-Ausstellung „Zeitenwende – Wendezeiten“ mit einer Installation und Texten zum Thema „Künstliche Intelligenz“ im August letzten Jahres.

Ihren interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern am FAG vermittelt sie mit tiefer Fachkenntnis, dass künstliche Intelligenz im Grunde genommen aus nichts anderem besteht, als aus leistungsfähigen Computersystemen, die gesteuert von profaner Software in einem zähen, langwierigen Prozess lernen, indem sie vor allem unvorstellbare Mengen an Daten sammeln und auswerten. Aktuelles Ziel der Forschung ist es, das Denken und die menschliche Wahrnehmung zu simulieren. Anwendungen wie Fahrassistenzsysteme zeigen, dass die Forschung noch ein ganzes Stück von diesem Ziel entfernt ist und es gilt zumindest als umstritten, ob dieses Ziel je erreicht werden wird.

Aber um Berufe wie den des Steuerberaters in ihrer Existenz zu bedrohen und für den Chatbot GPT, der seit etwa drei Monaten auf dem Markt ist, reicht es allemal.

Das wird für die Schulen und Universitäten vor allem im Umgang mit Hausarbeiten und Hauaufgaben zu einer großen Herausforderung werden. Noch ist es schwer möglich, mit ChatGPT erstelle Plagiate zu entlarven, es sei denn, das Plagiat enthält fehlerhafte Aussagen. Der Chatbot lernt schließlich noch… „In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken“, bemerkte dann auch eine kritische Zuhörerin mit Blick auf die Lehrerschaft und die Schulleitung. Das Thema "Moment mal! Künstliche Intelligenz als Dilemma?" wurde im Vortrag aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es wurde deutlich gemacht, dass KI sowohl große Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt.

Einerseits kann KI in vielen Bereichen eine wertvolle Unterstützung sein, andererseits birgt sie auch ethische Bedenken, wie z.B. die Frage nach Verantwortung und Datenschutz. Insgesamt wurde im Vortrag eindrucksvoll gezeigt, dass es wichtig ist, die Entwicklung und Anwendung von KI kritisch zu betrachten und entsprechende Regulierungen zu etablieren, um einen sinnvollen Umgang mit der Technologie zu gewährleisten.

Dieser letzte Absatz, dieses Fazit des Abends, ist nicht mehr und nicht weniger als die Antwort von ChatGPT auf die Eingabe:

Schreibe ein kurzes Fazit zu einem Vortrag mit dem Thema "Moment mal! Künstliche Intelligenz als Dilemma?"

Hätten Sie es erkannt?

Das Angebot war also groß. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, J1 und J2 waren eingeladen. Aber es kamen auch viele aus Klasse 9. Fast die halbe Schülerschaft des FAGs war unterwegs, um sich über ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Der Aufenthaltsraum war viel zu kleine für alle Teilnehmer. Schulleiter Stephan Damp musste zu Begrüßung auf einen Stuhl steigen, aber noch bis auf den Schulhof standen die Interessenten.

Das Angebot war also groß. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, J1 und J2 waren eingeladen. Aber es kamen auch viele aus Klasse 9. Fast die halbe Schülerschaft des FAGs war unterwegs, um sich über ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Der Aufenthaltsraum war viel zu kleine für alle Teilnehmer. Schulleiter Stephan Damp musste zu Begrüßung auf einen Stuhl steigen, aber noch bis auf den Schulhof standen die Interessenten.

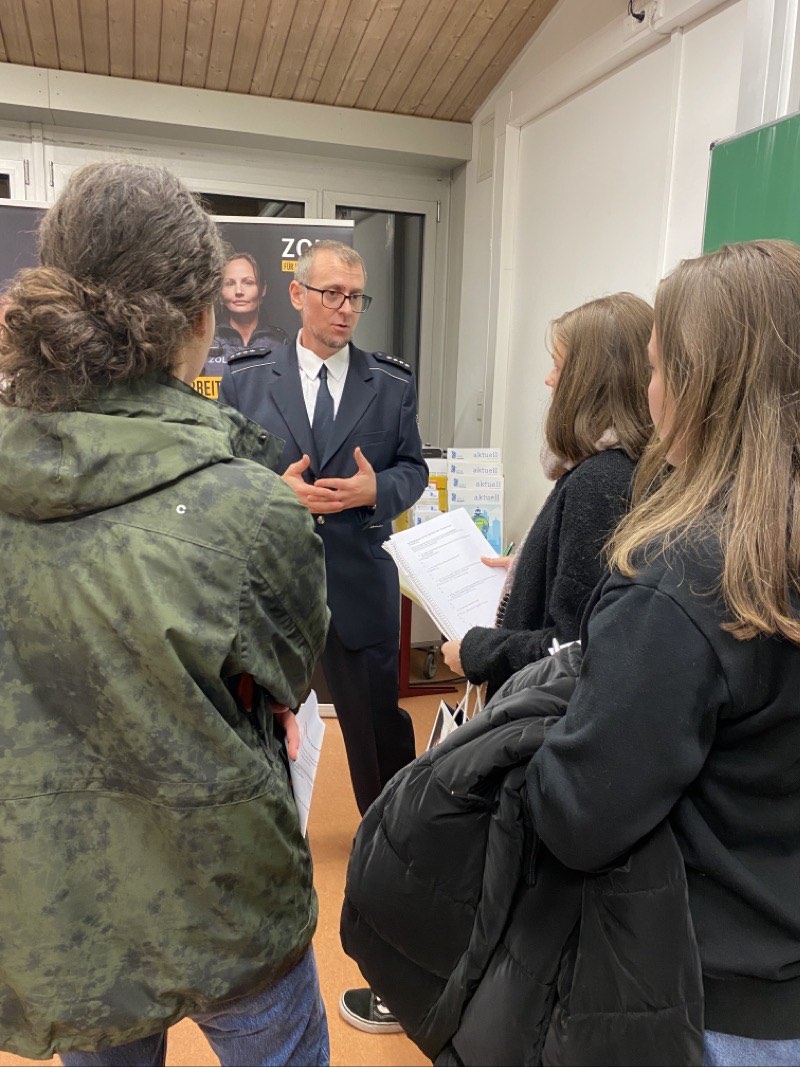

Nachbarstand gab es reges Interesse. Nisa aus Klasse 9 antwortete später auf die Frage, ob sie nun einen Beruf gefunden hätte: „Zoll - da gehe ich hin“.

Nachbarstand gab es reges Interesse. Nisa aus Klasse 9 antwortete später auf die Frage, ob sie nun einen Beruf gefunden hätte: „Zoll - da gehe ich hin“. Die Steuerverwaltung ließ die Schülerinnen ihre Arbeit „durch eine eigene Brille“ sehen. Das machte offensichtlich Spaß. Im Raum der medizinischen Berufe konnte man unter Anleitung von Dr. Wolfgang Steurer minimal-invasive Operationen durchführen und …. ein Gummibärchen entfernen.

Die Steuerverwaltung ließ die Schülerinnen ihre Arbeit „durch eine eigene Brille“ sehen. Das machte offensichtlich Spaß. Im Raum der medizinischen Berufe konnte man unter Anleitung von Dr. Wolfgang Steurer minimal-invasive Operationen durchführen und …. ein Gummibärchen entfernen. Große Aufmerksamkeit zogen auch die Fahrzeuge im Aufenthaltsraum auf sich, die beide von ehemaligen FAG-Schülern begleitet wurden: Stephanie Dürr (2.v.l.) war mit einem Team von der Firma Bosch und Robby Oelmann (links) und sein Rennteam der Universität Stuttgart präsentierten ihren kleinen Rennwagen. Da konnte keiner vorbeigehen.

Große Aufmerksamkeit zogen auch die Fahrzeuge im Aufenthaltsraum auf sich, die beide von ehemaligen FAG-Schülern begleitet wurden: Stephanie Dürr (2.v.l.) war mit einem Team von der Firma Bosch und Robby Oelmann (links) und sein Rennteam der Universität Stuttgart präsentierten ihren kleinen Rennwagen. Da konnte keiner vorbeigehen. Lena Dieterle von der Firma Trumpf, eine ehemalige FAG-Schülerin, war schon zum Bildungspartnertag im Herbst am FAG. Sie berichtet, dass sich nach dem Tag zwei FAG-Schüler bei Trumpf beworben hatten. Beide erhielten den erwünschten Platz. Das ist auch für die Firma Trumpf ein Erfolg.

Lena Dieterle von der Firma Trumpf, eine ehemalige FAG-Schülerin, war schon zum Bildungspartnertag im Herbst am FAG. Sie berichtet, dass sich nach dem Tag zwei FAG-Schüler bei Trumpf beworben hatten. Beide erhielten den erwünschten Platz. Das ist auch für die Firma Trumpf ein Erfolg.

Die traditionellen Probentage in Weikersheim fanden dieses Jahr nicht im Mai, sondern schon im Januar statt, berichten Caroline Lanz und Marc Kumme (beide J1) von den Musikprobentagen für das Sommermusical am FAG. So konnten über 40 Schüler*innen ab Klassenstufe 7 aus dem Chor, Orchester und der Big-Band das schöne Schloss und den Schlossgarten schneebedeckt erleben. Von Montag bis Mittwoch wurde täglich mehrmals geprobt und die Ensembles haben sich auf das Sommerkonzert, was im Mai ansteht, vorbereitet. Der erste Tag ließen allen gemeinsam im Gewölbekeller des Schlosses ausklingen mit Tischkicker, Billiard und selbstverständlich Musik. Am zweiten Tag fand nach dem Mittagessen eine private Führung statt und die Schüler*innen konnten Einblicke in das wunderschöne Renaissanceschloss bekommen. Zwischen den Proben war auch Zeit, um den Schlosspark zu besichtigen oder durch Weikersheim zu schlendern.

Die traditionellen Probentage in Weikersheim fanden dieses Jahr nicht im Mai, sondern schon im Januar statt, berichten Caroline Lanz und Marc Kumme (beide J1) von den Musikprobentagen für das Sommermusical am FAG. So konnten über 40 Schüler*innen ab Klassenstufe 7 aus dem Chor, Orchester und der Big-Band das schöne Schloss und den Schlossgarten schneebedeckt erleben. Von Montag bis Mittwoch wurde täglich mehrmals geprobt und die Ensembles haben sich auf das Sommerkonzert, was im Mai ansteht, vorbereitet. Der erste Tag ließen allen gemeinsam im Gewölbekeller des Schlosses ausklingen mit Tischkicker, Billiard und selbstverständlich Musik. Am zweiten Tag fand nach dem Mittagessen eine private Führung statt und die Schüler*innen konnten Einblicke in das wunderschöne Renaissanceschloss bekommen. Zwischen den Proben war auch Zeit, um den Schlosspark zu besichtigen oder durch Weikersheim zu schlendern.  Der zweite Tag wurde mit einer Vorstellung aller Gruppen beendet, wo alle einen Einblick bekommen konnten, was die anderen erarbeitet haben. Am letzten Tag wurde vormittags auch noch geprobt und nach dem Mittagessen ging es wieder zurück ans FAG. Alle sind schon gespannt und voller Vorfreude auf das Sommerkonzert, auch wenn es noch ein bisschen Zeit bis dahin ist.

Der zweite Tag wurde mit einer Vorstellung aller Gruppen beendet, wo alle einen Einblick bekommen konnten, was die anderen erarbeitet haben. Am letzten Tag wurde vormittags auch noch geprobt und nach dem Mittagessen ging es wieder zurück ans FAG. Alle sind schon gespannt und voller Vorfreude auf das Sommerkonzert, auch wenn es noch ein bisschen Zeit bis dahin ist.

Erstmalig gab es zwischen den einzelnen Musikblöcken Texte der Fachschaft Religion: Ein Weihnachtsgedicht von Theodor Storm, in dem es auch um Glocken und um Kindheitserinnerungen ging; eine neue Tradition der Einwohner von Providence, R.I., jeden Abend um 20.30h viele Lichter an und aus machen, um den kleinen Patienten der Kinderklinik ein Zeichen der Hoffnung zu schicken und schließlich Jesaja 65.25 „Wolf und Lamm sollen weiden zugleich, der Löwe wird Stroh essen wie ein Rind und die Schlange soll Erde essen.“ Dieses Jahr brauchen wir immer noch und seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wieder die Hoffnung, dass alles gut wird.

Erstmalig gab es zwischen den einzelnen Musikblöcken Texte der Fachschaft Religion: Ein Weihnachtsgedicht von Theodor Storm, in dem es auch um Glocken und um Kindheitserinnerungen ging; eine neue Tradition der Einwohner von Providence, R.I., jeden Abend um 20.30h viele Lichter an und aus machen, um den kleinen Patienten der Kinderklinik ein Zeichen der Hoffnung zu schicken und schließlich Jesaja 65.25 „Wolf und Lamm sollen weiden zugleich, der Löwe wird Stroh essen wie ein Rind und die Schlange soll Erde essen.“ Dieses Jahr brauchen wir immer noch und seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wieder die Hoffnung, dass alles gut wird. Die Chöre der Klassen 5 und 6 starteten mit einem Glockenkanon Ding Dongs Bells, ließen dann die Glocken auf deutsch klingen: Süßer die Glocken nie klinge, und knüpften mit Ding Dong! Merrily on High noch einmal an das englische Geläut des Unterstufenorchesters am Anfang an. Mit Edgar Elgars vierzehnter Variation Nimrod aus den Enigma Variationen kamen jetzt auch Klassik Fans auf ihre Kosten. Tief und fast traurig bildetet dieses Stück einen Gegenpunkt zu den lustigen weihnachtlichen Glocken des Anfangs. Der Oberstufenchor blieb nördlich melancholisch und versetzte die Zuhörer mit dem schwedischen Jul, jul, strålande jul aber wieder in die Weihnachtszeit. Variatio delectat, sagt der Lateiner. Mit Highlights aus The Great Showman brachte das Orchester aus Streichern, Bläser, Klarinette, Querflöte und Fagott einen Hauch von James Bond in die Stadtkirche.

Die Chöre der Klassen 5 und 6 starteten mit einem Glockenkanon Ding Dongs Bells, ließen dann die Glocken auf deutsch klingen: Süßer die Glocken nie klinge, und knüpften mit Ding Dong! Merrily on High noch einmal an das englische Geläut des Unterstufenorchesters am Anfang an. Mit Edgar Elgars vierzehnter Variation Nimrod aus den Enigma Variationen kamen jetzt auch Klassik Fans auf ihre Kosten. Tief und fast traurig bildetet dieses Stück einen Gegenpunkt zu den lustigen weihnachtlichen Glocken des Anfangs. Der Oberstufenchor blieb nördlich melancholisch und versetzte die Zuhörer mit dem schwedischen Jul, jul, strålande jul aber wieder in die Weihnachtszeit. Variatio delectat, sagt der Lateiner. Mit Highlights aus The Great Showman brachte das Orchester aus Streichern, Bläser, Klarinette, Querflöte und Fagott einen Hauch von James Bond in die Stadtkirche. Höhepunkt des Abends war Pachelbels Carol of the Bells gesungen vom Oberstufenchor. Im Mittelschiff zwischen den Zuhörern, die Kirche erst verdunkelt, a cappella: mehr Glocken, Carol, Church-Choir, England, Weihnachten, Warten auf die Heilige Nacht geht nicht. Es war so stimmungsvoll! Mit den Carols That’s Christmas to me und Light of Lights gab der Mittel- und Oberstufenchor nach einmal Einblicke in englischen Weihnachtstraditionen: es ging besonders um den Weihnachtsbaum, der in angelsächsischen Ländern ja nicht erst am Heiligen Abend aufgestellt wird, sondern schon die Menschen schon die ganze Adventszeit begleitet.

Höhepunkt des Abends war Pachelbels Carol of the Bells gesungen vom Oberstufenchor. Im Mittelschiff zwischen den Zuhörern, die Kirche erst verdunkelt, a cappella: mehr Glocken, Carol, Church-Choir, England, Weihnachten, Warten auf die Heilige Nacht geht nicht. Es war so stimmungsvoll! Mit den Carols That’s Christmas to me und Light of Lights gab der Mittel- und Oberstufenchor nach einmal Einblicke in englischen Weihnachtstraditionen: es ging besonders um den Weihnachtsbaum, der in angelsächsischen Ländern ja nicht erst am Heiligen Abend aufgestellt wird, sondern schon die Menschen schon die ganze Adventszeit begleitet. Vielen Dank an alle Musiker und Musikerinnen, an die Fachschaft Religion und an Frau Burkhardt, Frau Sauter und Herrn Albrecht.

Vielen Dank an alle Musiker und Musikerinnen, an die Fachschaft Religion und an Frau Burkhardt, Frau Sauter und Herrn Albrecht.

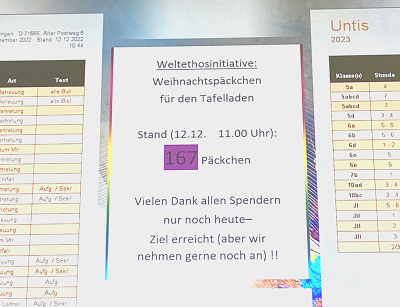

Bis 9.12. sollten die Päckchen von Schülern, Lehrern, Eltern gepackt und bei Herrn Geppert abgeliefert werden, damit sie in der letzten Woche vor Weihnachten an alle Vaihinger Tafelkunden verschenkt werden könnten. Das Rektorat verwandelte sich in die Werkstatt des Nikolaus: überall Päckchen. Doch dann der Schock: fünf Tage vor der Abgabe und nur 43 Pakete. Wie sollte das werden? Alles abblasen? Schließlich konnte ja nicht nur jeder dritte Kunde bei der Tafel ein Paket bekommen. Eine neue Mail des Schulleiters und eine Durchsage von Herr Geppert entfachte ein wahres Päckchenfieber am FAG. Herr Geppert postete die aktuelle Anzahl der Geschenke auf dem Vertretungsplan: es wird knapp!

Bis 9.12. sollten die Päckchen von Schülern, Lehrern, Eltern gepackt und bei Herrn Geppert abgeliefert werden, damit sie in der letzten Woche vor Weihnachten an alle Vaihinger Tafelkunden verschenkt werden könnten. Das Rektorat verwandelte sich in die Werkstatt des Nikolaus: überall Päckchen. Doch dann der Schock: fünf Tage vor der Abgabe und nur 43 Pakete. Wie sollte das werden? Alles abblasen? Schließlich konnte ja nicht nur jeder dritte Kunde bei der Tafel ein Paket bekommen. Eine neue Mail des Schulleiters und eine Durchsage von Herr Geppert entfachte ein wahres Päckchenfieber am FAG. Herr Geppert postete die aktuelle Anzahl der Geschenke auf dem Vertretungsplan: es wird knapp!  Letzte Rettung: Fristverlängerung bis Montag, dann könnten alle noch einmal am Samstag packen. Am Freitagmittag war die Zahl 127. Würde es noch reichen? Das Büro von Herrn Geppert war schon übervoll. Am Montag 7.28h - noch vor Schulbeginn- war es dann so weit. Im Eingangs-bereich des FAG schoben kleinere Schüler noch Zahlen hin und her: 143, nee 147, nee 149. Das 150 Päckchen brachte eine Lehrerin. Herr Geppert versprach ihr dafür einen freien Tag – im August. Die letzten Tage haben gezeigt, dass Solidarität auch einfach Spaß machen kann. Zu wissen, dass nur dann alle ein Päckchen bekommen, wenn die Schulgemeinschaft die magische Zahl knackt, war ein riesiger Ansporn für den gigantischen Endspurt. Zum Schluss waren es 167 Pakete.

Letzte Rettung: Fristverlängerung bis Montag, dann könnten alle noch einmal am Samstag packen. Am Freitagmittag war die Zahl 127. Würde es noch reichen? Das Büro von Herrn Geppert war schon übervoll. Am Montag 7.28h - noch vor Schulbeginn- war es dann so weit. Im Eingangs-bereich des FAG schoben kleinere Schüler noch Zahlen hin und her: 143, nee 147, nee 149. Das 150 Päckchen brachte eine Lehrerin. Herr Geppert versprach ihr dafür einen freien Tag – im August. Die letzten Tage haben gezeigt, dass Solidarität auch einfach Spaß machen kann. Zu wissen, dass nur dann alle ein Päckchen bekommen, wenn die Schulgemeinschaft die magische Zahl knackt, war ein riesiger Ansporn für den gigantischen Endspurt. Zum Schluss waren es 167 Pakete. Herr Geppert musste sich von „seinen“ Päckchen trennen, denn alle wurden von helfenden 5-Klässlerhänden unter den schönen FAG-Weihnachtsbaum gelegt. Den hatte wie jedes Jahr die Fachschaft Kunst dekoriert. Die Klassen 7c, 7d und 8d von Frau Krebser hatten aus alten Socken Schlittschuhe gestaltet.

Herr Geppert musste sich von „seinen“ Päckchen trennen, denn alle wurden von helfenden 5-Klässlerhänden unter den schönen FAG-Weihnachtsbaum gelegt. Den hatte wie jedes Jahr die Fachschaft Kunst dekoriert. Die Klassen 7c, 7d und 8d von Frau Krebser hatten aus alten Socken Schlittschuhe gestaltet.

Drei Autos wurden bepackt und nur noch wenige Meter bis zu den bewegendsten Momenten der ganzen Aktion. „Sie sind also die Engel vom FAG,“ begrüßten Iris Schmid (links) und Katja Rostan (3.v.l.) von der Vaihinger Tafel Herrn Damp und Frau Wilhelm. Eine Gruppe von Zehnt-Klässlern half die Päckchen auszupacken: 60 Pakete kamen in den Laden der Tafel, die anderen wurden in einem Lagerraum auf der anderen Straßenseite verstaut. Geschafft. Alle waren erfüllt von dem Gedanken, dass es wirklich über 150 Pakete geworden sind und dass sie nun ihren Bestimmungsort erreicht und zur Verteilung bereitstanden.

Drei Autos wurden bepackt und nur noch wenige Meter bis zu den bewegendsten Momenten der ganzen Aktion. „Sie sind also die Engel vom FAG,“ begrüßten Iris Schmid (links) und Katja Rostan (3.v.l.) von der Vaihinger Tafel Herrn Damp und Frau Wilhelm. Eine Gruppe von Zehnt-Klässlern half die Päckchen auszupacken: 60 Pakete kamen in den Laden der Tafel, die anderen wurden in einem Lagerraum auf der anderen Straßenseite verstaut. Geschafft. Alle waren erfüllt von dem Gedanken, dass es wirklich über 150 Pakete geworden sind und dass sie nun ihren Bestimmungsort erreicht und zur Verteilung bereitstanden.  „Dieses Jahr hat die Tafel doppelt so viele Kunden wie in letzten Jahren,“ berichtet Frau Rostan. Der Bedarf ist groß. Der kleine Laden schafft den Ansturm nur, indem Slots vergeben werden. Im Lager gibt es nun auch eine Kleiderkammer. Es fehlen noch warme moderne Anoraks und Winterjacken in allen Größen. Diese können gerne sauber abgegeben werden.

„Dieses Jahr hat die Tafel doppelt so viele Kunden wie in letzten Jahren,“ berichtet Frau Rostan. Der Bedarf ist groß. Der kleine Laden schafft den Ansturm nur, indem Slots vergeben werden. Im Lager gibt es nun auch eine Kleiderkammer. Es fehlen noch warme moderne Anoraks und Winterjacken in allen Größen. Diese können gerne sauber abgegeben werden.  Und wer jetzt noch helfen weiter möchte: es werden für dienstags noch Fahrer und Fahrerinnen gesucht, die die Lebensmittel bei den abgebenden Firmen abholen und zur Tafel fahren können. Lieferwagen sind vorhanden. Die FAG -Aktion geht nun zu Ende. Wie viel Freude hat sie allen gemacht! Aber die Arbeit in der Vaihinger Tafel geht weiter. Wer Zeit schenken möchte, kann sich unter info@diakonie-vaihingen.de gerne melden.

Und wer jetzt noch helfen weiter möchte: es werden für dienstags noch Fahrer und Fahrerinnen gesucht, die die Lebensmittel bei den abgebenden Firmen abholen und zur Tafel fahren können. Lieferwagen sind vorhanden. Die FAG -Aktion geht nun zu Ende. Wie viel Freude hat sie allen gemacht! Aber die Arbeit in der Vaihinger Tafel geht weiter. Wer Zeit schenken möchte, kann sich unter info@diakonie-vaihingen.de gerne melden.

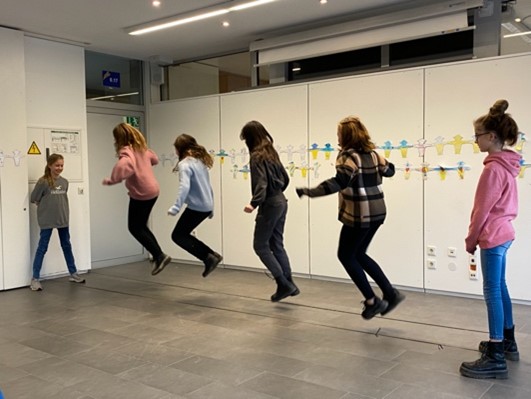

Nach fünf Vorlesern und Vorleserinnen gab es eine kleine Pause mit Konzentrations-Spielen von Herrn Renz und Frau Schlecht. Es war auch wirklich eine große und lange Veranstaltung! Und wie es sich für eine richtiges Großereignis gehört, gab es auch eine Showeinlage, die von

Nach fünf Vorlesern und Vorleserinnen gab es eine kleine Pause mit Konzentrations-Spielen von Herrn Renz und Frau Schlecht. Es war auch wirklich eine große und lange Veranstaltung! Und wie es sich für eine richtiges Großereignis gehört, gab es auch eine Showeinlage, die von Frau Sauer einstudiert worden war: sechs Mädchen aus Klasse 6c erwiesen sich als wahre Gummi-Twist-Meister.

Frau Sauer einstudiert worden war: sechs Mädchen aus Klasse 6c erwiesen sich als wahre Gummi-Twist-Meister.

Der Termin des Besuches des Liceo Paciolo D’Annunzio in Fidenza ist ebenfalls an ein festes Ereignis geknüpft: im Oktober feiert Fidenza mit einem großen Stadtfest mit Buden und Verkostungen das Patrozinium des heiligen San Donnino. Der Heilige Donnino ist der Schutzheilige der Pilger, denn Fidenza liegt an der Via Francigena und noch heute sieht man Pilger mit ihren Muscheln.Der Höhepunkt des Festes ist die Weitergabe eines Brotleibes in einer langen Schlange durch die gesamte Altstadt.

Der Termin des Besuches des Liceo Paciolo D’Annunzio in Fidenza ist ebenfalls an ein festes Ereignis geknüpft: im Oktober feiert Fidenza mit einem großen Stadtfest mit Buden und Verkostungen das Patrozinium des heiligen San Donnino. Der Heilige Donnino ist der Schutzheilige der Pilger, denn Fidenza liegt an der Via Francigena und noch heute sieht man Pilger mit ihren Muscheln.Der Höhepunkt des Festes ist die Weitergabe eines Brotleibes in einer langen Schlange durch die gesamte Altstadt.