Selbstevaluation 2023/24

1. Thema

Im Schuljahr 2023/24 wurde im Rahmen der Selbstevaluation das Thema „Open Mind – Ist das FAG eine weltoffene Schule?“ evaluiert. Eine grundlegende Voraussetzung für die positive Gestaltung des Lernprozesses ist das Wohlbefin-den aller am Schulleben beteiligten Personen, speziell von Schülerinnen und Schülern bzw. den Lehrkräften. Wichtige Aspekte sind hier ein toleranter und wertschätzender Umgang untereinander sowie die Akzeptanz und Würdigung der eigenen Persönlichkeit durch andere. Im Rahmen der Selbstevaluierung wurden daher Formen und von Diskriminierung im Schulalltag erhoben sowie deren Hintergründe und Bewältigungsstrategien bzw. Hilfsangebote hinterfragt.

2. Teilnehmer des Evaluationsteams

| Lehrer | Eltern | Schüler |

|---|---|---|

| Frau Scharsich | Frau Binici | Sophie Bauer |

| Herr Setzer | Herr de Boer | Sophie Döbler |

| Herr Vogt | Sophie Eisele |

3. Termine

| 07. 11. 23 | 1. Sitzung des Evaluationsteams: Information zur Evaluation allgemein, zum Evaluationskreislauf und zum Orientierungsrahmen zur Schulqualität Erarbeitung möglicher Evaluationsthemen |

| 21.11.23 | GLK–Beschluss: Thema „Open-Mind – Ist das FAG eine weltoffenen Schule?“ |

| 05.12.23 | 2. Sitzung des Evaluationsteams Diskussion und Festlegung von Evaluationsinstrument, Gruppen der zu Befragen-den und Untersuchungsaspekten Erarbeitung eines Fragenkataloges zur Online-Befragung für Schüler und Lehrer, Vergabe von Arbeitsaufträgen zur Fertigstellung des Fragenkataloges |

| bis 09.01.24 | Arbeitsfassungen der Fragenkataloge werden erstellt und per Email an die Mit-glieder des EVA-Teams verschickt |

| 09.01.24 | 3. Sitzung des Evaluationsteams Diskussion und Überarbeitung der Fragenkataloge, Fertigstellung, Planung der Online-Befragung |

| bis 05.03.24 | Überarbeitung, Fertigstellung und Testlauf der Online-Befragung |

| 07.05.24 | 4. Sitzung des Evaluationsteams Auswertung der Online-Befragung Diskussion über die Ergebnisse der Befragung Feststellung von potenziellem Handlungsbedarf und möglichen Maßnahmen |

| bis 16.05.23 | Fertigstellung der Vorlage für den Evaluationsbericht |

| 11.06.24 | 5. Sitzung des Evaluationsteams Feststellung von potenziellem Handlungsbedarf und möglichen Maßnahmen Diskussion über die Präsentation der Ergebnisse Erstellung der Präsentation |

| 18.06.24 | GLK–Beschluss über Maßnahmen |

| Im Anschluss | Ausstellung der Ergebnisse im Foyer, Einstellung der Evaluationsergebnisse in die Homepage der Schule |

4. Durchführung

Das gewählte Thema betrifft die gesamte Schulgemeinschaft. Beim gewählten Thema ist die Dis-kretion der Befragung und der Schutz der Privatsphäre der Befragten besonders wichtig. Um die Anonymität der Datenerhebung weitestgehend zu gewährleisten, wurde das Instrument der Online-Befragung gewählt. Die Online-Befragung wurde in einem Zwei-Wochen-Zeitraum vom 22.04. – 04.05.2024 durchgeführt. Alle Schüler und Lehrer der Schule waren zur Teilnahme an der Befra-gung eingeladen und hatten die Möglichkeit, sich zu dem gewählten Evaluationsthema zu äußern. Die Einladung und Sensibilisierung der Schüler zur Teilnahme an der Befragung erfolgten über die Klassenlehrer. Die Lehrer wurden im Rahmen einer GLK über die Teilnahmemöglichkeit informiert.

5. Auswertung

Insgesamt beteiligten sich 231 Schüler (siehe Anlage A) und 40 Lehrer (siehe Anlage B) an der Befragung (Fragenkatalog siehe Anlagen A und B). Die Auswertung der Befragung und Besprechung der Ergebnisse erfolgte während der folgenden Sitzungen der Selbstevaluationsgruppe. Zu-erst wurden allgemeine Auffälligkeiten besprochen, anschließend nach Besonderheiten, bei den Schülern auch innerhalb der Jahrgangsstufen, gesucht sowie ein Meinungsbild der Schüler und Lehrer abgeleitet.

Im Folgenden finden sich die Erkenntnisse der Befragung zu den einzelnen Teilaspekten.

Auswertung Schülerinnen und Schüler:

Wurdest du selbst schon einmal diskriminiert?

154 Schüler*innen geben an, dass sie selbst noch keine Diskriminierung erlebt haben, während 77 Schüler*innen abgestimmt haben, dass sie selbst bereits diskriminiert worden sind.

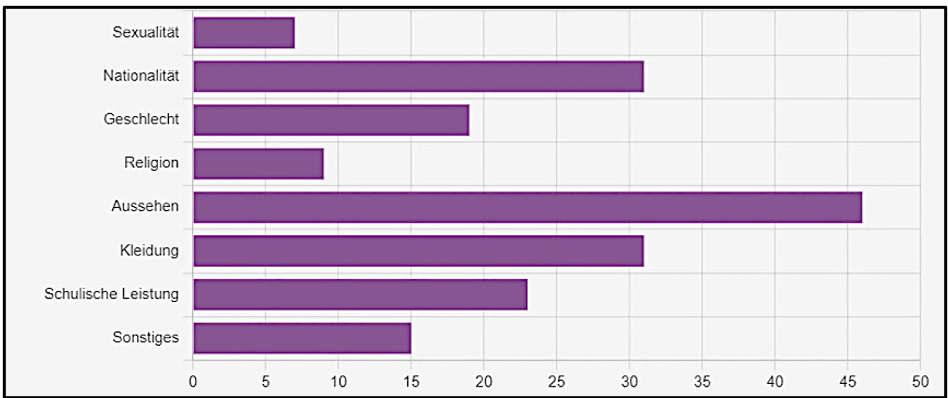

Gründe für eine Diskriminierung Bei den Gründen für erlebte Diskriminierung haben 46 Schüler*innen „Aussehen“ angegeben. Mit jeweils 31 Nennungen wurde „Nationalität“ und „Kleidung“ ebenfalls häufig genannt. Unter der Kategorie „Sonstiges“ haben die Schüler*innen folgende weitere Gründe genannt: Namensgebung, mangelnde Integration, Opferrolle und Verhalten. Als Auswirkungen der Diskriminierungserfahrungen nennen die Schüler*innen Traurigkeit, Selbstzweifel, Leistungsabfall, psychischer Druck und Isolation.

Bei den Gründen für erlebte Diskriminierung haben 46 Schüler*innen „Aussehen“ angegeben. Mit jeweils 31 Nennungen wurde „Nationalität“ und „Kleidung“ ebenfalls häufig genannt. Unter der Kategorie „Sonstiges“ haben die Schüler*innen folgende weitere Gründe genannt: Namensgebung, mangelnde Integration, Opferrolle und Verhalten. Als Auswirkungen der Diskriminierungserfahrungen nennen die Schüler*innen Traurigkeit, Selbstzweifel, Leistungsabfall, psychischer Druck und Isolation.

Eigenes Einschreiten bei diskriminierenden Vorfällen

107 Schüler*innen geben an, dass sie bei diskriminierenden Vorfallen bereits einmal eingegriffen haben. Die Frage nach eigenem Einschreiten beantworten 124 Schüler*innen mit Nein.

Erlebte Diskriminierung im Schulalltag

Im Schulalltag haben 107 Schüler*innen Diskriminierung erlebt wohingegen 124 Schüler*innen noch keine Diskriminierung im Schulalltag erlebt haben. Als Formen der Diskriminierung nennen werden Rassismus, Sexismus und Mobbing (hier v.a. Ausgrenzung wegen Geschlecht, Kleidung, Körperfigur, Körpergeruch, Krankheit, Leistung und Gruppenzugehörigkeit) genannt.

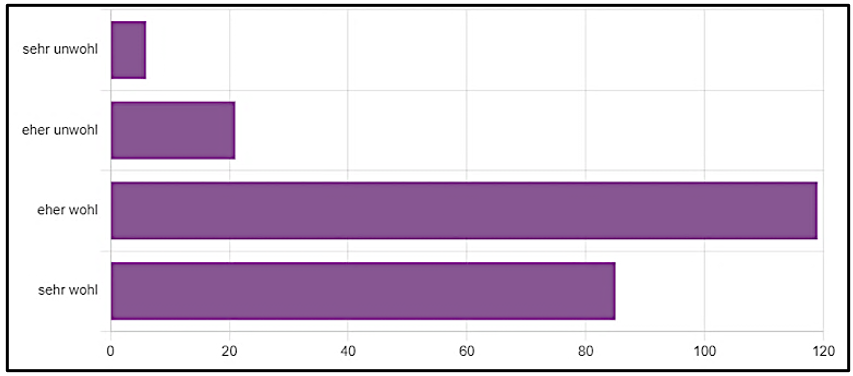

Wohlbefinden am FAG Die absolute Mehrheit der Schüler*innen fühlt sich „eher wohl“ oder „sehr wohl“ am FAG. Am häu-figsten stimmen die Schüler*innen, dass sie sich „eher wohl“ fühlen. Den geringsten Stimmenanteil erhält „sehr unwohl“.

Die absolute Mehrheit der Schüler*innen fühlt sich „eher wohl“ oder „sehr wohl“ am FAG. Am häu-figsten stimmen die Schüler*innen, dass sie sich „eher wohl“ fühlen. Den geringsten Stimmenanteil erhält „sehr unwohl“.

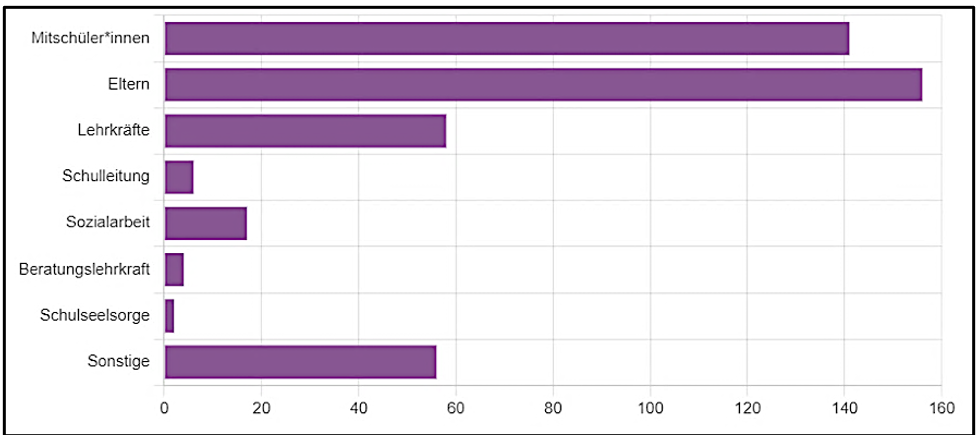

Ansprechpartner*innen / Unterstützung bei Problemen Die mit Abstand häufigsten Ansprechpartner*innen sind „Mitschüler*innen“ und „Eltern“. In der Kategorie „Sonstige“ werden Freunde, Geschwister und Nachbarn genannt. Weniger bekannt sind „Schulsozialarbeit“, „Beratungsangebote“ und die „Schulseelsorge“. Besonders auffällige Nennungen waren einmal, dass keine Ansprechpartner*innen vorhanden seien sowie der Konsum von Alkohol und/oder Drogen.

Die mit Abstand häufigsten Ansprechpartner*innen sind „Mitschüler*innen“ und „Eltern“. In der Kategorie „Sonstige“ werden Freunde, Geschwister und Nachbarn genannt. Weniger bekannt sind „Schulsozialarbeit“, „Beratungsangebote“ und die „Schulseelsorge“. Besonders auffällige Nennungen waren einmal, dass keine Ansprechpartner*innen vorhanden seien sowie der Konsum von Alkohol und/oder Drogen.

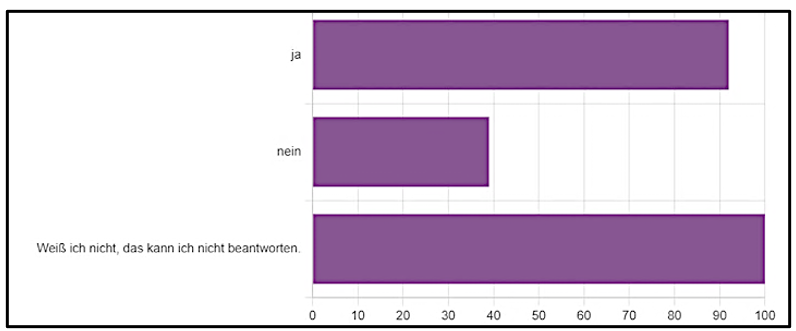

Gute Unterstützung am FAG Auffällig ist, dass der Großteil der Schüler*innen die Frage bezüglich guter Unterstützung am FAG nicht beantworten kann. Mehr als 90 Schüler*innen fühlen sich unterstützt, wohingegen sich fast 40 Schüler*innen nicht gut unterstützt fühlen. Folgende Unterstützungsangebote wünschen sich die Schüler*innen: Erstens mehr Verständnis, wobei nicht genannt wird von welche Seite, ob zum Bei-spiel von den Lehrkräften. Zweitens wird mehr Vorbereitung auf das Leben von den Schüler*innen gewünscht und mehr Beratungsmöglichkeiten. Ebenfalls genannt wurde ein Kummerkasten und zuletzt der Wunsch nach Hilfe beim Lernen sowie den Hausaufgaben.

Auffällig ist, dass der Großteil der Schüler*innen die Frage bezüglich guter Unterstützung am FAG nicht beantworten kann. Mehr als 90 Schüler*innen fühlen sich unterstützt, wohingegen sich fast 40 Schüler*innen nicht gut unterstützt fühlen. Folgende Unterstützungsangebote wünschen sich die Schüler*innen: Erstens mehr Verständnis, wobei nicht genannt wird von welche Seite, ob zum Bei-spiel von den Lehrkräften. Zweitens wird mehr Vorbereitung auf das Leben von den Schüler*innen gewünscht und mehr Beratungsmöglichkeiten. Ebenfalls genannt wurde ein Kummerkasten und zuletzt der Wunsch nach Hilfe beim Lernen sowie den Hausaufgaben.

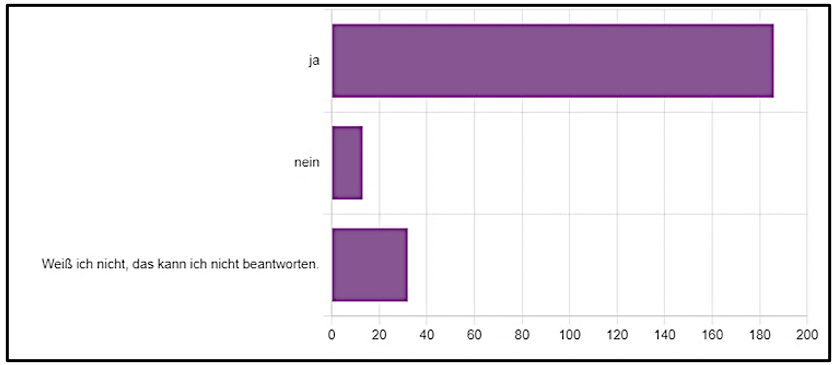

Sicherheit am FAG Der mit Abstand größte Teil der Schüler*innen, mit mehr als 180 Nennungen, fühlt sich am FAG sicher. Circa 16 Schüler*innen fühlen sich nicht sicher. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wün-schen sich die Schüler*innen des FAGs Veränderungen bei Sitzordnungen, weniger Konfrontationen mit schulfremden Schüler*innen im Schulalltag sowie mehr Kontrollen der Jungentoilette sowie der Raucherecke.

Der mit Abstand größte Teil der Schüler*innen, mit mehr als 180 Nennungen, fühlt sich am FAG sicher. Circa 16 Schüler*innen fühlen sich nicht sicher. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wün-schen sich die Schüler*innen des FAGs Veränderungen bei Sitzordnungen, weniger Konfrontationen mit schulfremden Schüler*innen im Schulalltag sowie mehr Kontrollen der Jungentoilette sowie der Raucherecke.

Auswertung Lehrkräfte:

25% der befragten Lehrkräfte geben an, dass Sie selbst schon Diskriminierung erlebt haben. Diesem Wert steht gegenüber, dass 75% der befragten Lehrkräfte bislang selbst keine Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Die Diskriminierung erfolgte am häufigsten aufgrund des Geschlechts und ebenfalls oft aufgrund des Aussehens und der Kleidung. Weitere Nennungen sind die eigene Sexualität, Nationalität oder schulische Leistungen. Als Folgen dieser Diskriminierung werden die nachfolgenden negativ konnotierten Auswirkungen genannt: Eine Schwächung des Selbstwertgefühls, mangelndes Vertrauen in Menschen, Unwohlsein und Unsicherheit, Druck, Stress, eine Zunahme der Sensibilität. Darüber hinaus wurde als positiv deutbare Auswirkungen eine Zunahme der Weltoffenheit genannt.

Über 80% der befragten Lehrkräfte geben an, selbst bei diskriminierenden Vorfällen schon eingeschritten zu sein. Ebenfalls mehr als 80% der Lehrkräfte geben an, dass sie sofern sie diskriminierende Vorfälle erlebt haben, diese im Schulalltag erlebt zu haben. Als Formen der im Schulalltag erlebten Diskriminierung werden Rassismus, Sexismus, Nationalität, Namensgebung, Ausdrucksweise, Beleidigungen, Auslachen und Ausgrenzung genannt. Die befragten Lehrkräfte nehmen insbesondere eine mangelnde Sensibilität bei Schüler*innen und bei Lehrkräften wahr.

Die Lehrkräfte fühlen sich mehrheitlich wohl oder sehr wohl am FAG. Dies wird in den 37 Nennungen pro Wohlfühlen gegenüber 3 Nennungen contra Wohlfühlen deutlich. Die meisten Lehrkräfte fühlen sich sehr wohl (29 Nennungen). Innerhalb des Kollegiums selbst finden die Lehrkräfte am häufigsten Ansprechpartner*innen und/oder Unterstützung bei Problemen (36 Nennungen). Nahe-zu gleichermaßen werden Familie und Freunde als Ansprechpartner*in gewählt. Am wenigsten wird die Beratungslehrkraft konsultiert. 95% der befragten Lehrkräfte geben an, dass sie sich am FAG gut unterstütz fühlen. 5% der befragten Lehrkräfte gibt an, dass sie sich nicht gut unterstützt füh-. Das Kollegium wünscht sich weniger „gute Ratschläge“ und dafür mehr ernst gemeinte offene Ohren sowie eine bessere gegenseitige Wahrnehmung innerhalb des Kollegiums. Darüber hinaus wünschen sich die Lehrkräfte eine bessere Wahrnehmung ihrer Anliegen durch die Schulleitung. Alle der befragten Lehrkräfte fühlen sich sicher am FAG.

Zusammenfassung Generell werden Konflikte zwischen Schülern mit steigender Klassenstufe zunehmend eigenständiger gelöst, Probleme mit Lehrern werden anfangs wahrscheinlich eher über die Eltern geklärt. Die Kontaktaufnahme und die Kommunikation verläuft bereits mehrheitlich auf wenigen und etablierten Kanälen: Moodle zum Austausch von Material, Messenger zur Kontaktaufnahme, E-Mail für offizielle Angelegenheiten. Der persönliche Kontakt zum Klassenlehrer ist den Schülern aber am wichtigsten. Die Schüler wünschen sich mehr Zeit für Aktivitäten mit der Klasse, die über Organisation und Problemlösung hinausgehen. Hier kann die Durchführung von Fachunterricht in der Klassenlehrerstunde kritisch betrachtet werden.

Im Kollegium wird die Verteilung der Klassenlehrertätigkeit als inhomogen empfunden und stark kritisiert. Auch die Zuteilung der Co-Klassenlehrer ist häufig nicht zufriedenstellend. Die Unterstützung der Klassenlehrkräfte erfolgt tendenziell gut, eine Ausnahme bildet hier die Schulsozialarbeit. Hier funktioniert die Zusammenarbeit in diesem Schuljahr nicht gut.

Folgende Maßnahmen können abgeleitet werden:

Prävention:

- Beratungsangebote, Beratungsmöglichkeiten und zuständige Personen präsenter machen:

- Schulsozialarbeit, Schulseelsorge, Verbindungslehrkraft, Beratunslehrkraft, BfC.

- Wenn möglich persönliche Vorstellung in den Klassen, Erwähnung in KL-Stunde, u.U. mehrmals im Schuljahr.

- Eintrag der Kontaktdaten in den Schuljahresplaner

- Einprägsamere und prominentere Plakate im Schulgebäude bzw. Klassenzimmer aufhängen (ähnlich LAT-Plakat)

- Aktionen bzw. Aktionstage zum Thema Diskriminierung durchführen, z.B. Interkulturelle Tage in Kooperation mit etablierten Gruppen (SMV, Weltethos, Schülerzeitung)

- Klassenlehrerstunde für präventive Maßnahmen nutzen (Lion’s Quest): weltoffene Themen, Selbstregulation Schülerschaft (Ungleichheit, antidiskriminierendes Verhalten, Erkennen von Mehrwert, Stärkung der Persönlichkeit)

- Harmonisierung der Fachschaftsarbeit (?)

- Fortbildungsangebote nutzen, Workshops bzw. Päd. Tag durchführen Nutzung des Sozialpreises zur Würdigung antidiskriminierenden Verhaltens

Intervention:

- Diskriminierendes Verhalten unterbinden und sanktionieren, zeitnah und wirksam

- Schlichtungsverfahren

- Verweis an Ansprechpartner

- Institutionalisierung: Beauftragte/r bzw. Gremien für Antidiskriminierung bestimmen, Vernetzung mit bestehenden Beratungsangeboten (siehe oben)

6. Präsentation

Im Juni stellt das Evaluationsteam die Ergebnisse der Befragung allen Kollegen in einer GLK vor. Im Foyer werden die Ergebnisse an einer Informationstafel ausgestellt (siehe Anlage C). Außerdem wird der Bericht auf der Homepage des FAG veröffentlicht.